愛媛大学

もっと女性に活躍の場を!

−ポジティブアクションと次世代を育成するサイエンスひめこの取組− 音声読み上げ

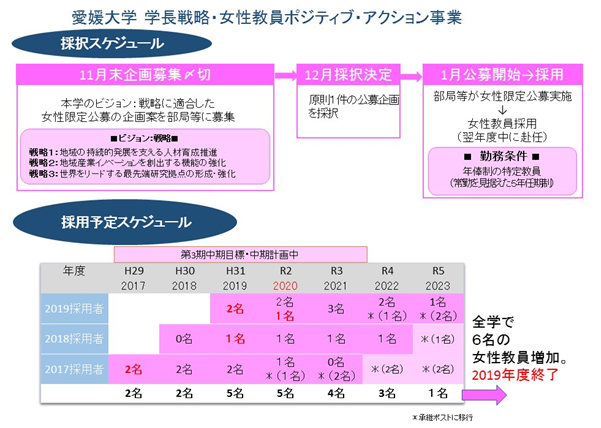

愛媛大学 学長戦略・女性教員ポジティブ・アクション事業

愛媛大学では、女性教員率の増加を目的に、大学戦略に沿った女性教員の積極的な採用を目指し、2017年度から2019年度までの3年間女性教員ポジティブ・アクション事業を行っています。この事業は、学内の部局や機構が女性研究者(教員)を女性限定公募により採用する場合、学長裁量経費より支援を行うものです。採用された女性教員は、当初は学長裁量の特定教員ですが、5年間以内に採用した部局・機構の専任教員になる予定です。

2016年度から2018年度まで事業の学内募集を行い、応募のあった部局・機構から2016年度2件、2017年度1件、2018年度3件の事業を採択し女性教員の採用を行っています。その結果、新たに6名の女性教員(外国人女性教員も含む)が採用されることとなり、女性教員率向上に一定の効果がありました。

【以上の取組の成功に向けた留意点】 ★は該当する項目

★A 戦略性:機関の経営戦略として位置づけている

★B トップのコミットメント:機関のトップが牽引している

★C 取組体制の整備:実施責任者を置き、明確な実施組織等を整備している

★D 成果目標:具体的で明確な目標等を設定している

E 双方向のコミュニケーション:幹部層と構成員のコミュニケーションを促進している

F 説明責任と透明性:外部評価委員会等を設置し、外部の意見を取り入れる体制としている

女子学生のキャリアパス支援とリケジョを増やす

「サイエンスひめこ」の取組

「学生達がデザインしたサイエンスひめことSPPロゴ」

「サイエンスひめこ」とは、理系女子を増やし、理系女子が活躍しやすい社会を目指して2012年から結成され現在も活動を続けている愛媛大学の理系学部・大学院に所属する女子大学生グループです。理系女子は、多くの場合、学科内では少数派で上級生との繋がりも薄く孤立しがちですので、大学内の理系女子学生間の縦・横間の連携の強化と互助も目的の一つです。

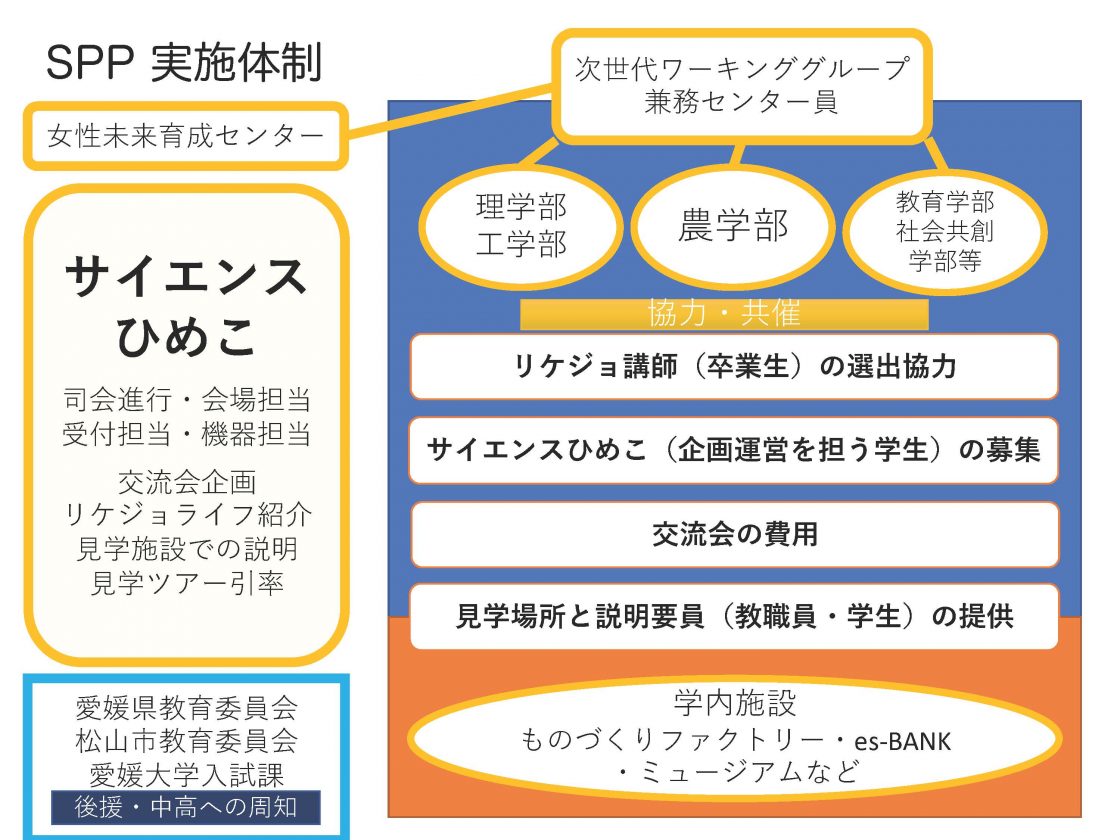

主に、次世代向けのイベントの企画・運営・協力や理系相談室の開設など、次世代の女子小中高生(+保護者)に理系の魅力を感じ・理解してもらうために活動しています。活動は、愛媛大学ダイバーシティ推進本部女性未来育成センターの監督・サポートのもと、学内の各学部・部署や地域と連携しながら行われます。また、女子学生・院生のキャリアパス支援のための「リケジョ就活カフェ」「リケジョ応援企業」への見学会・インターンシップも企画・実施・参加しています。

毎年8月上旬には、「SPP:サイエンス プリンセス プロジェクト 」と称して、女子中高生とその保護者に、1)理系分野に関する理解を深め、2)進路選択意識を変化させ、3)進学後の将来(就職先等)に関する不安の解消を目指して、リケジョ卒業生講師による講演・サイエンスひめことの交流会と理系研究室見学会を行っています。このプロジェクトは2011年から愛媛大学で実施され、2012年にサイエンス プリンセス プロジェクトとなってから学生主体で実施してもらっています。女子中高生には、年の近い大学生・院生の方が身近なロールモデルとして理系の魅力が伝わりやすいことがアンケート調査からもわかっています。

また、毎年8月中旬には、地元自治体(松山市)と協力して、「サイエンスひめこ」が講師として、女子小学生とその保護者に科学実験の面白さを伝える実験教室を企画・実施する取組を実施しています。この科学実験教室「親子でトライ~育て!リケジョの卵たち」は毎年抽選になるほどの人気の教室となっています。

その他にも、スーパーサイエンスハイスクールとの連携として女子生徒による科学研究発表会への参加・地元NPO法人の科学実験活動への協力活動、夏や秋の地域の地元イベントでの相談室開催や、中・高等学校での出張講義など、活動は多岐に渡っています。このような活動を通じて、参加した女子学生・院生間の連携ができ、参加した学生達自身の企画・運営能力のアップやキャリア意識の醸成などに役立っています。

【サイエンスひめこ登録人数】

2012年 61名

2013年 71名

2014年 101名

2015年 93名

2016年 85名

2017年 64名

2018年 77名

2019年 77名

【以上の取組の成功に向けた留意点】 ★は該当する項目

A 戦略性:機関の経営戦略として位置づけている

B トップのコミットメント:機関のトップが牽引している

★C 取組体制の整備:実施責任者を置き、明確な実施組織等を整備している

★D 成果目標:具体的で明確な目標等を設定している

★E 双方向のコミュニケーション:幹部層と構成員のコミュニケーションを促進している

F 説明責任と透明性:外部評価委員会等を設置し、外部の意見を取り入れる体制としている

全国ダイバーシティネットワーク

全国ダイバーシティネットワーク